Universität Duisburg-Essen | Aylime Asli Demir: „AMBIGUITÄT & UNVORHERSEHBARKEIT“

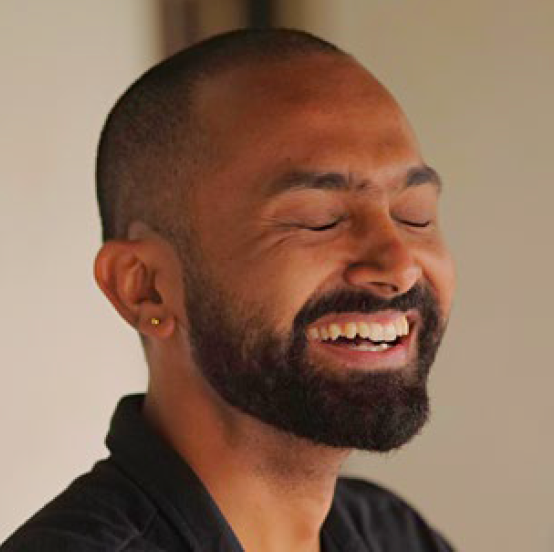

FELLOW: Aylime Asli Demir

Laufzeit: laufend

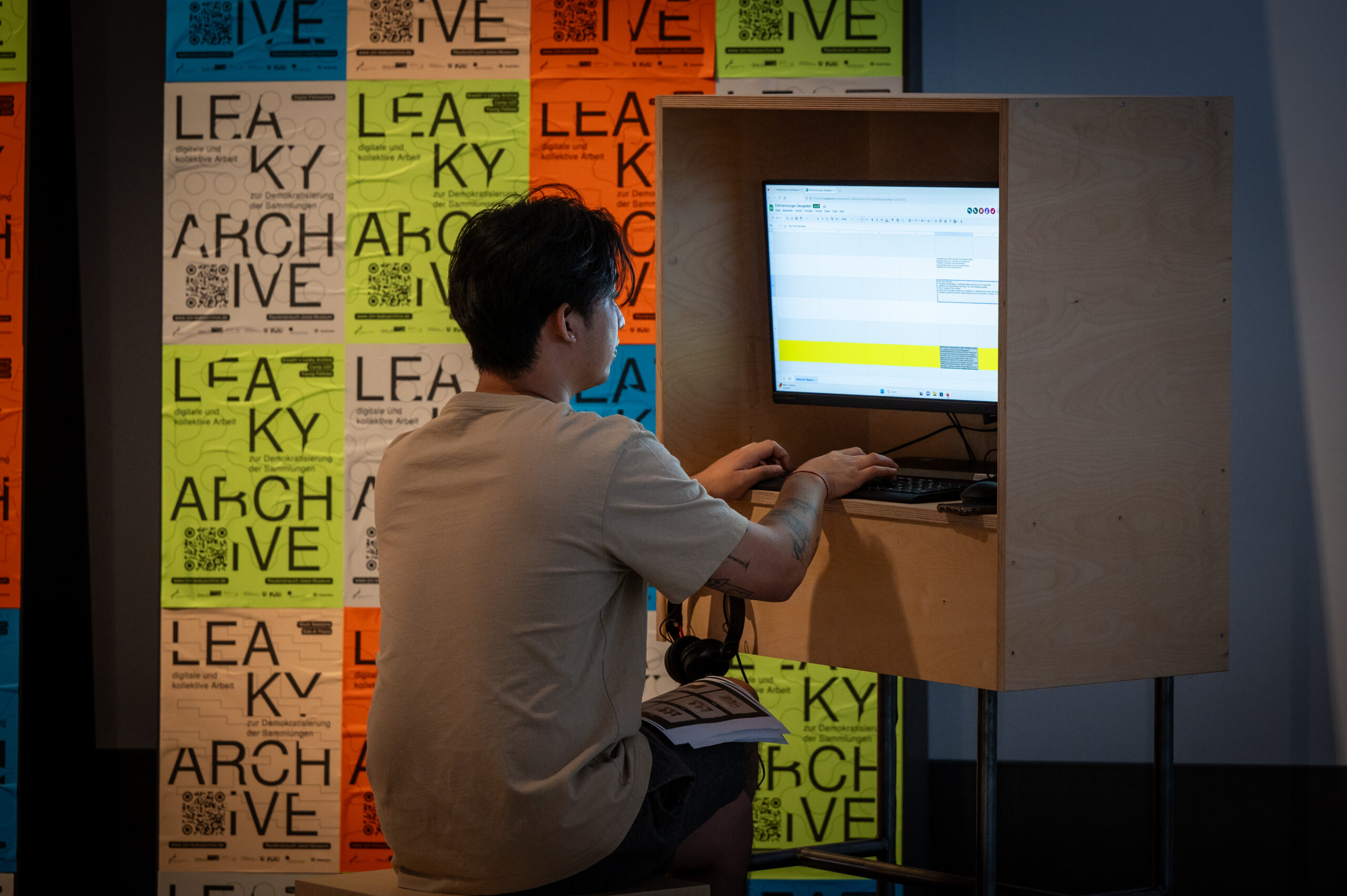

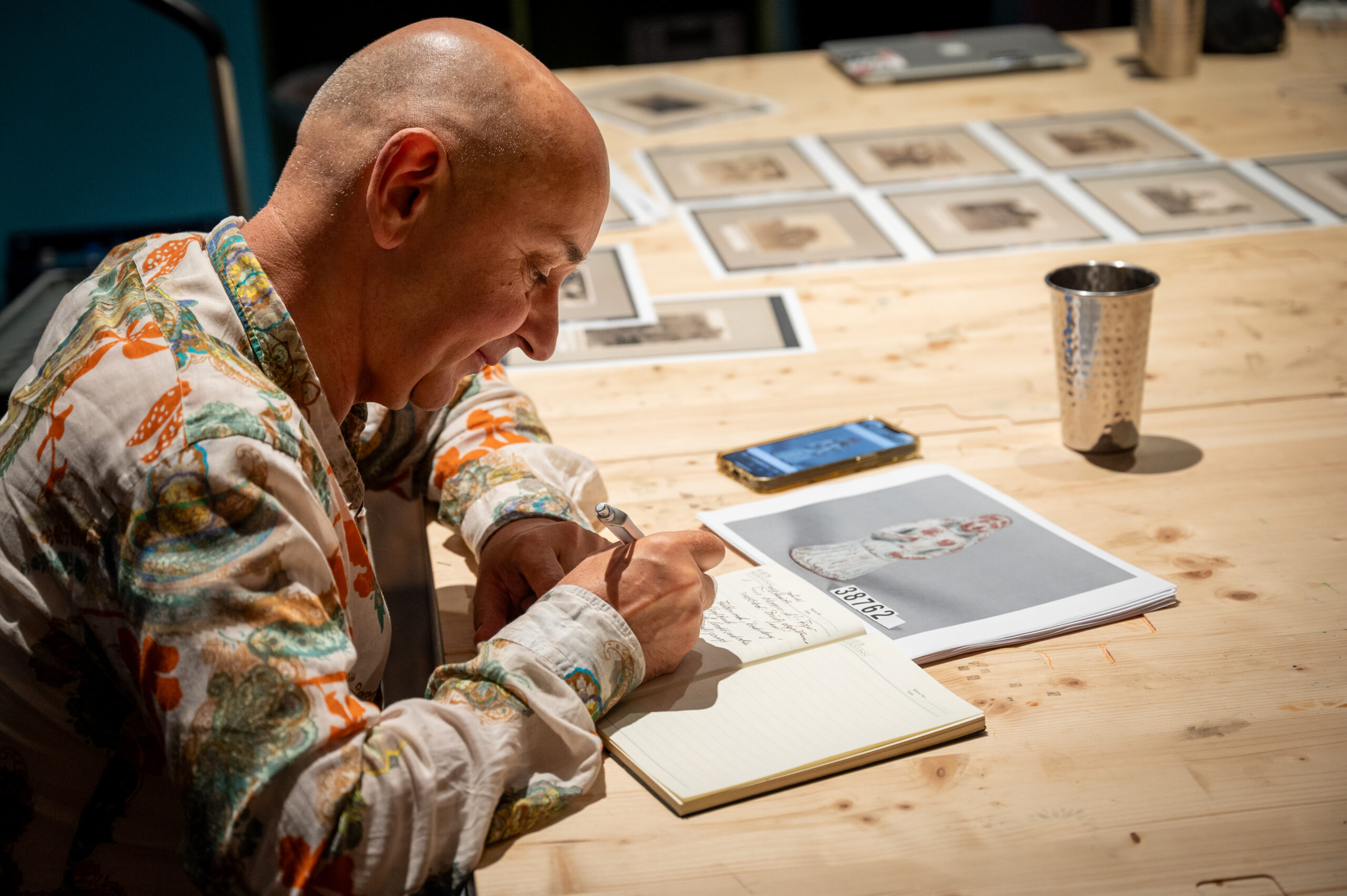

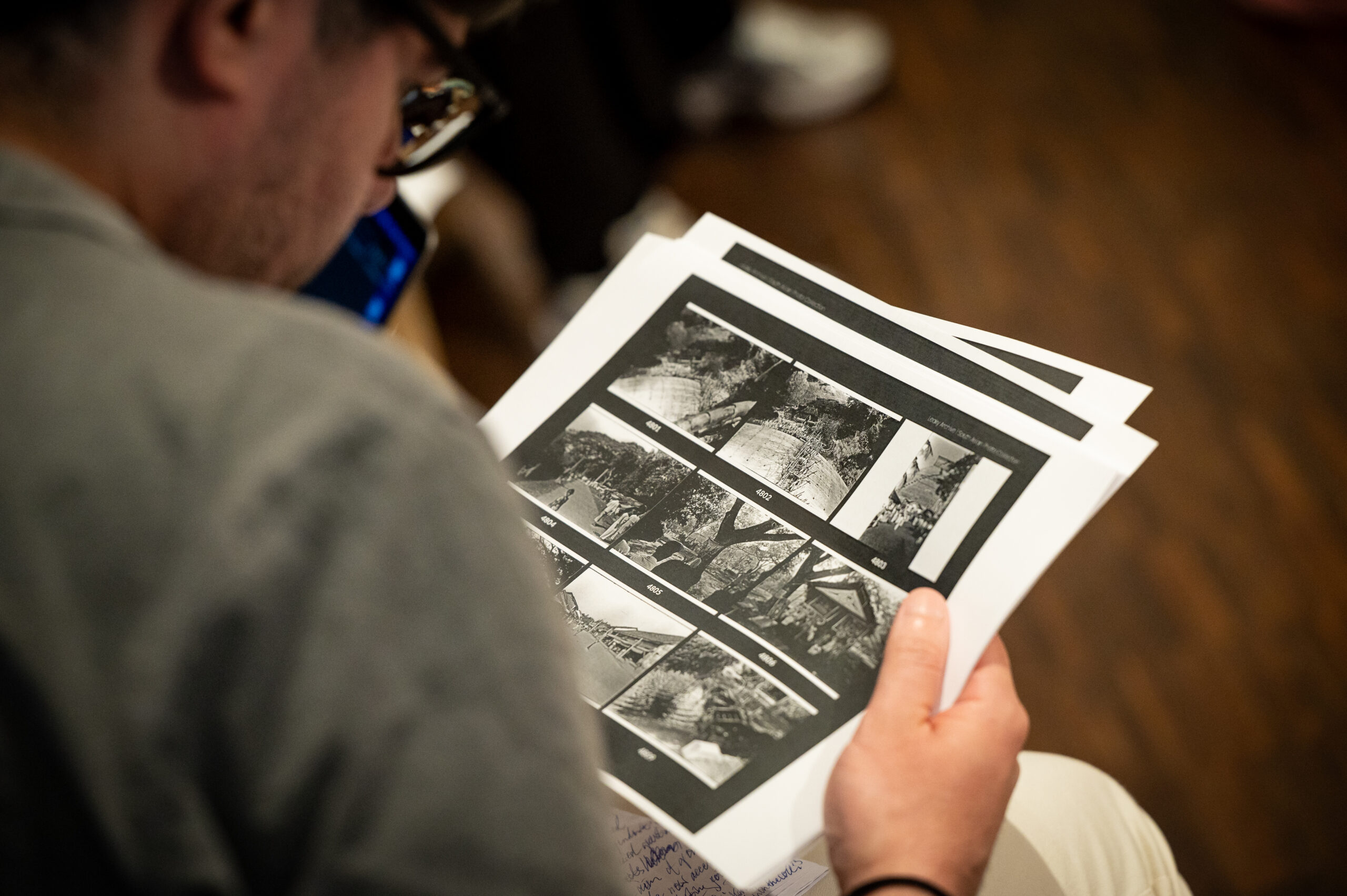

Das Institut für Kunst und Kunstwissenschaften der Universität Duisburg-Essen und das atelier automatique luden ein zu einem Werkstattgespräch mit der Medienkunstfellow Aylime Aslı Demir (Kuratorin, Aktivistin) sowie den Gästen Eva Busch (Kuratorin) und Begüm Karagöz (Studentische Mitarbeiterin im queerfeministischen Archiv LIESELLE).

Im Gespräch wurden Formen des Widerstands und der Archivierung queerer Erzählungen diskutiert, mit einem Fokus auf Erfahrungsaustausch und künstlerischen, kuratorischen Praxen im Kontext Archiv und (Un-)Sichtbarkeiten. Die Gespräche wurden moderiert von Julia Nitschke und fanden im atelier automatique in Bochum statt.

Vom 9.-12. Dezember 2023 sowie vom 27. Januar – 03. Februar 2024 war die türkische Autorin, Kuratorin und Aktivistin Aylime Aslı Demir im Institut als Medienkunstfellow im Rahmen des Projekts Ambiguität und Unvorhersehbarkeit: Zu Formen des Widerstands und der Archivierung queerer Erzählungen zu Gast.

Ihr Aufenthalt ist eingebunden in das kunstwissenschaftliche Teilprojekt der DFG-Forschungsgruppe Ambiguität und Unterscheidung. Historisch-kulturelle Dynamiken unter der Leitung von Prof. Dr. Gabriele Genge und Mitarbeit von Eva Liedtjens, das in der aktuellen Förderphase vor allem queere Perspektiven und ambige Zeitlichkeitskonzepte in der Gegenwartskunst der Türkei in den Fokus nimmt. Aylime Aslı Demir nutzte die Zeit ihres Aufenthalts für die kuratorische Forschung zu queeren Praktiken des Archivierens und der Widerständigkeit. Neben dem Austausch mit der Forschungsgruppe Ambiguität und Unterscheidung nahm Aylime Aslı Demir Kontakt zu lokalen Initiativen und institutionalisierten Archiven auf, um neue Formen der Vernetzung mit Akteur*innen queerer (medien-)künstlerischer und kuratorischer Projekte zwischen dem Ruhrgebiet und Ankara zuentwickeln.

Aylime Aslı Demir ist Autorin, Kuratorin und Aktivistin. Demir hat öffentliche Verwaltung, Politikwissenschaft und Frauenforschung studiert. Seit 2010 arbeitet sie an redaktionellen und kuratorischen Projekten, die sich mit der Politik und Ästhetik der Zusammenführung unterschiedlicher Wissensformen und Praktiken befassen. Seit 2013 ist sie Koordinatorin des Programms für Akademische und Kulturelle Studien und Chefredakteurin von Kaos GL, dem wichtigsten Verband für schwule und lesbische Kulturforschung und Solidarität in der Türkei. Sie lehrte an der Universität Ankara Gender- und Frauenstudien und war Koordinatorin des Feministischen Forums, das prominente Feministinnen und LGBTI+-Aktivisten:innen aus aller Welt in Ankara versammelt. Außerdem ist Demir Jurymitglied des Women to Women Story Contest, der seit 2006 organisiert wird, um Autorinnen zu ermutigen, über ihre lesbisch-bisexuellen Geschichten zu schreiben.

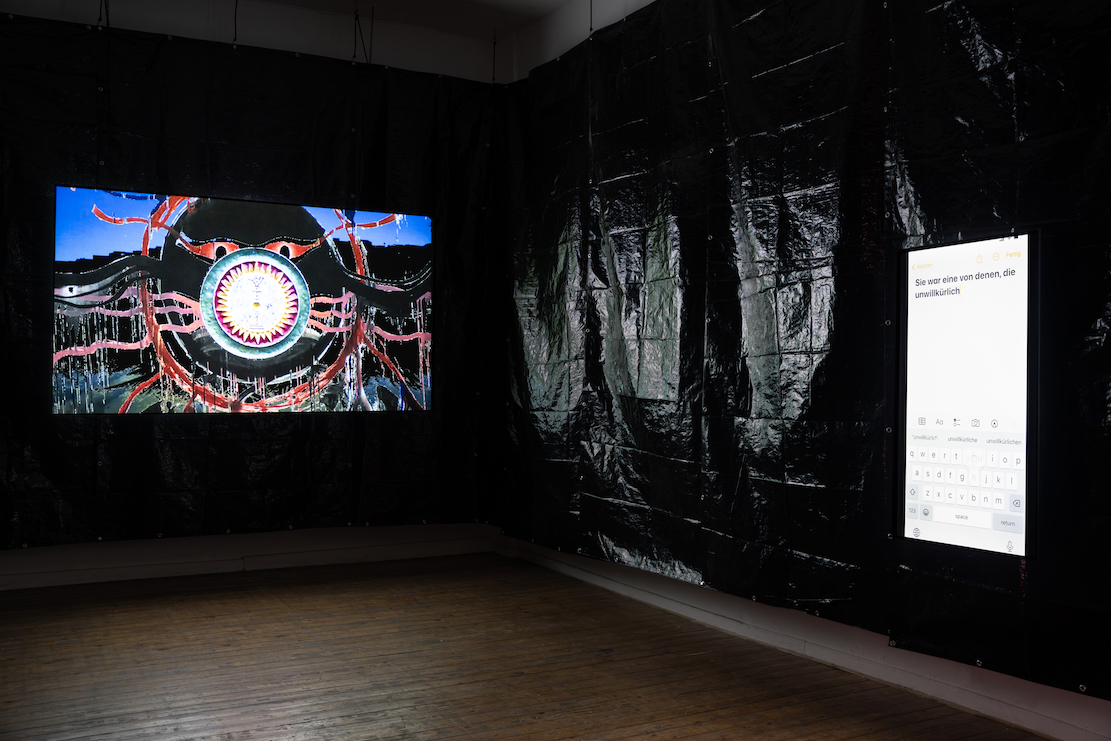

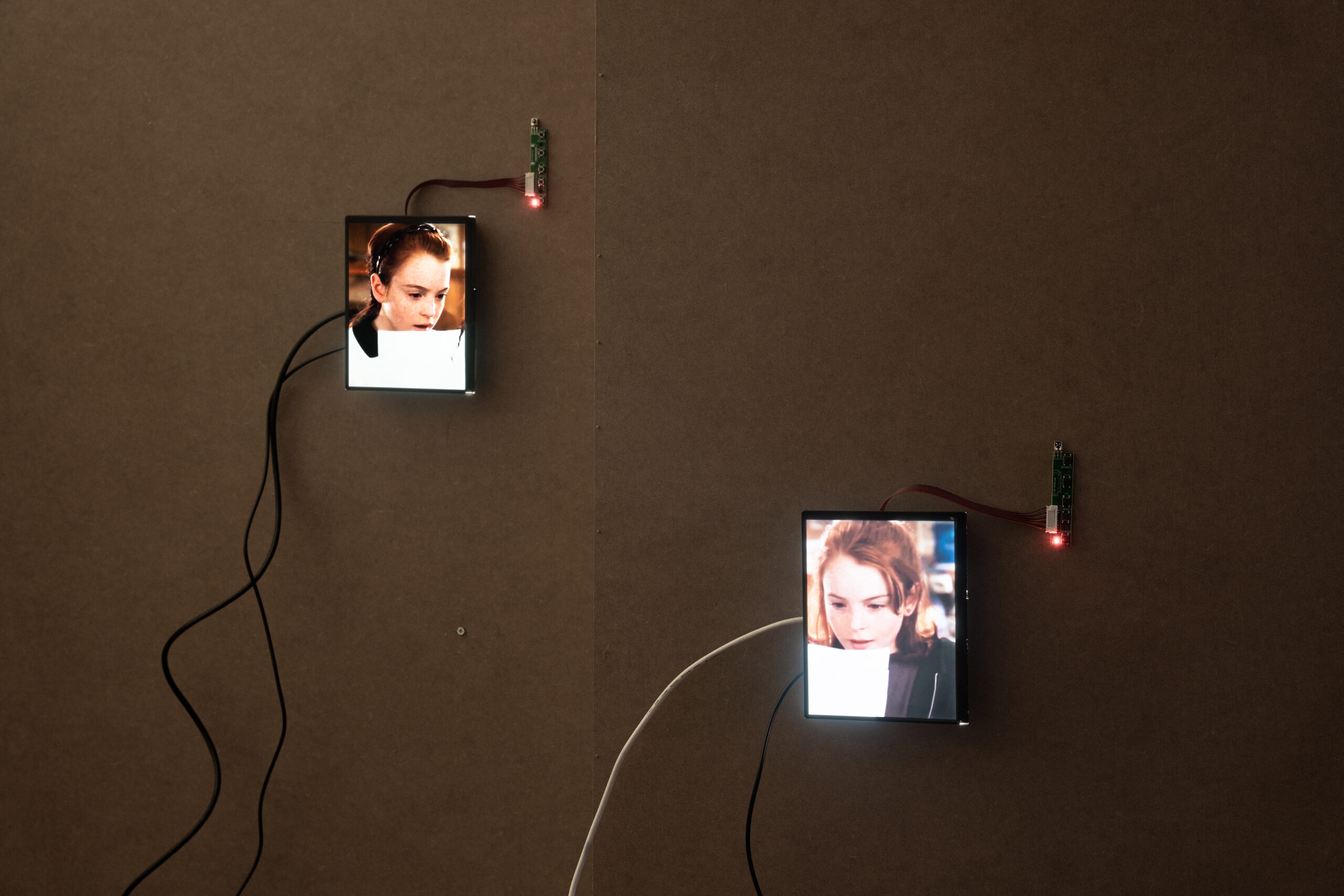

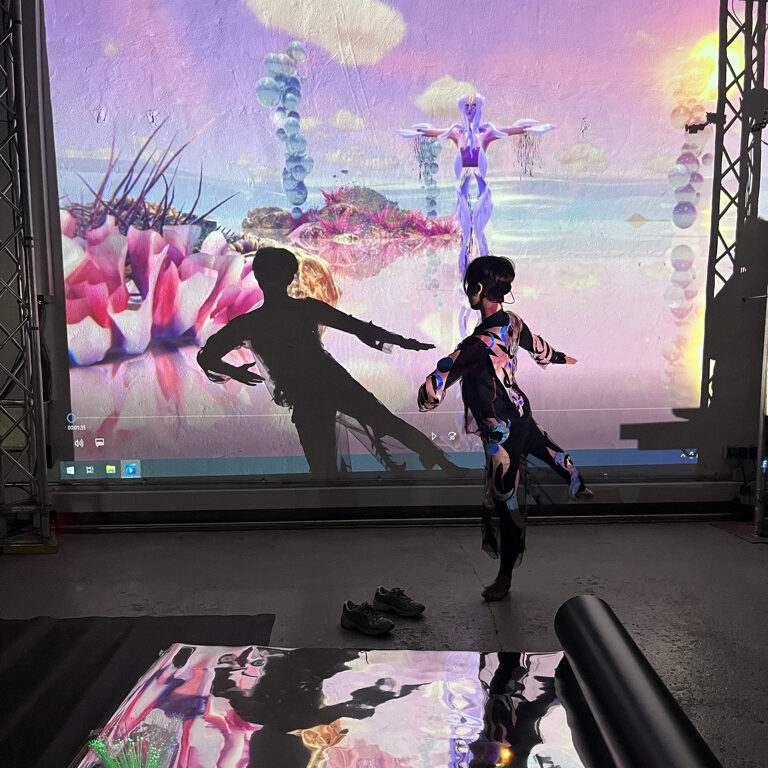

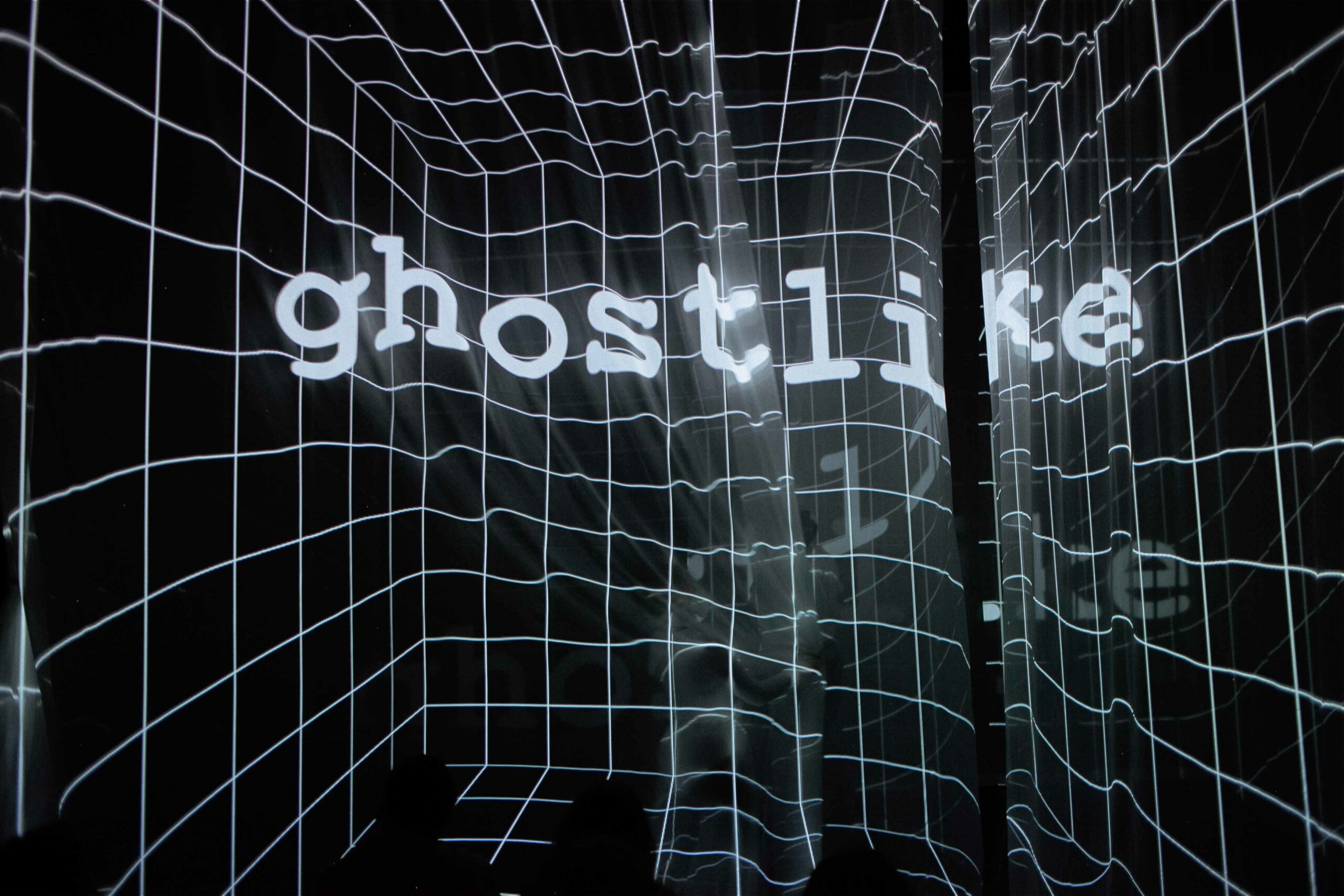

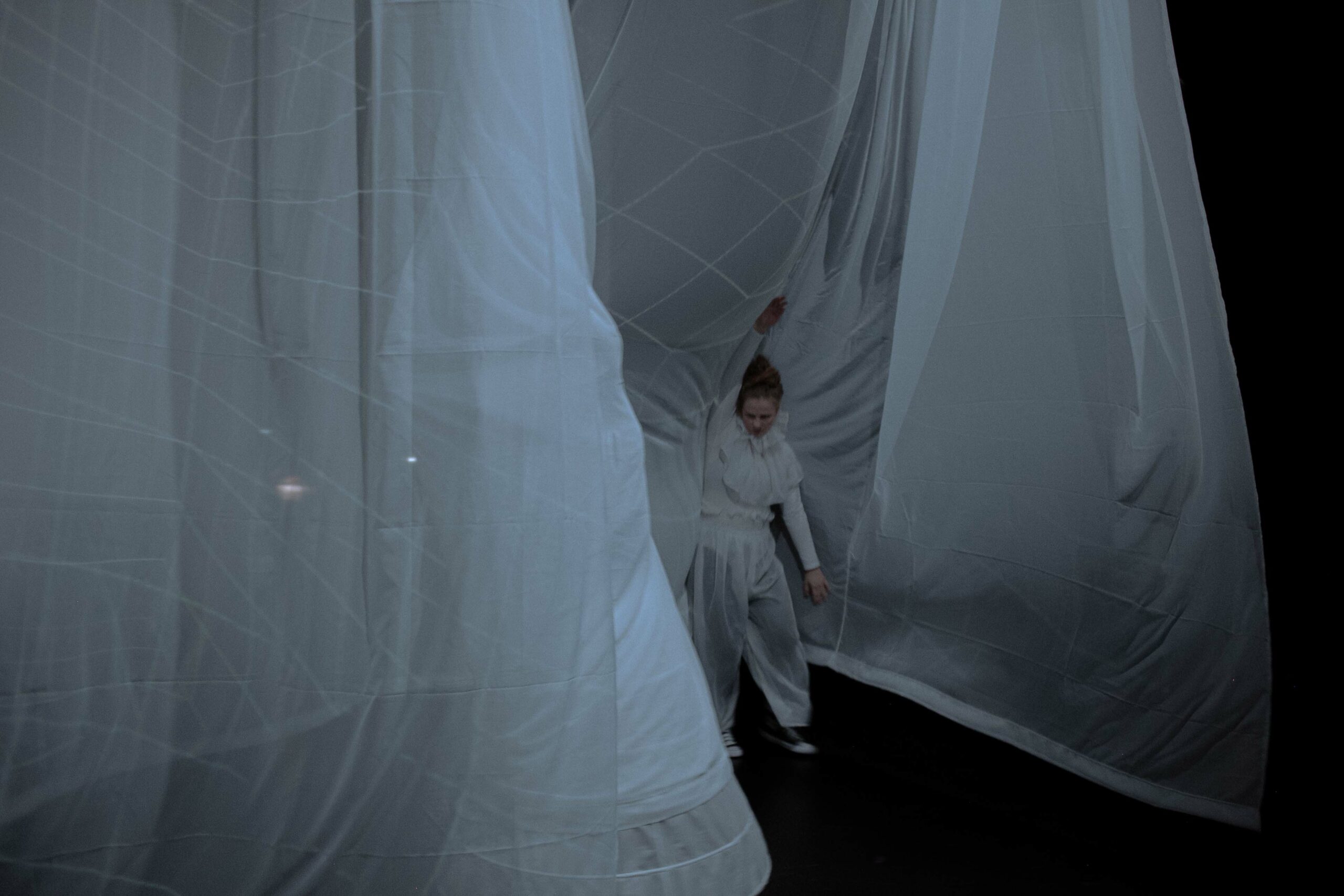

Neben ihrer Tätigkeit als Redakteurin ist Aylime Aslı Demir im Rahmen von Ausstellungen, Konferenzen und gemeinnütziger Arbeit aktiv. Zu ihren jüngsten Aktivitäten gehört die Kuration der Gruppenausstellung Betwixt and Between im Jahr 2023 im Sanatorium in Istanbul. Im Jahr 2022 war sie Teilnehmerin der von SAHA geförderten Slavs and Tatars Residency. Aylime Aslı Demir kuratierte die Ausstellung Unpredictable Times: Queering Politics in Turkey im MUCEM in Marseille im Jahr 2019. Sie nahm 2019 an der Young Curators Academy am Maxim Gorki Theater in Berlin teil. Weitere Projekte: At least three fingers; still life lessons from a queer feminist activist, Badischer Kunstverein, Karlsruhe 2019; Dislocations in Queer Art, Kara Art Studio, Kocaeli, 2019; Read My World Literature Festival, Amsterdam, 2018; Vanishing Mediator, Evliyagil Museum, Ankara, 2018; Colony, Queering the Posthuman, Schwules Museum, Berlin, 2018; Colony, Queering the Posthuman, Abud Efendi Mansion, Istanbul.

Aylime Aslı Demir gründete 2019 die internationale Ankara Queer Art Residency in Ankara. Das Programm beherbergt bildende Künstler:innen aus der Türkei sowie dem Ausland und bietet ihnen acht Wochen lang Wohn- und Arbeitsraum, während es Produktions- und Forschungsprozesse unterstützt und fördert. In dieser Zeit haben die Resident:innen die Möglichkeit, mit Künstler:innen, Aktivist:innen, Forscher:innen und Kurator:innen aus der Türkei zusammenzuarbeiten.

VERANSTALTUNGEN ZUM PROJEKT

AMBIGUITÄT & UNVORHERSEHBARKEIT

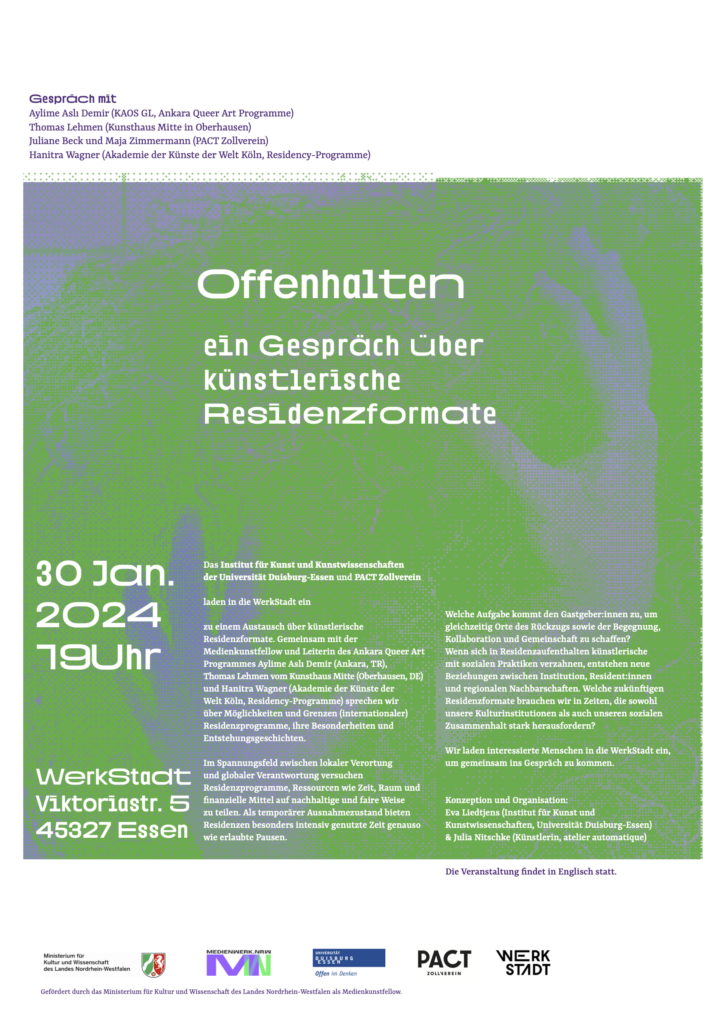

OFFENHALTEN – EIN GESPRÄCH ÜBER KÜNSTLERISCHE RESIDENZFORMATE

30.01.2024, 19.00 Uhr

WerkStadt, Viktoriastraße 5, 45327 Essen

Das Institut für Kunst und Kunstwissenschaften der Universität Duisburg-Essen und PACT Zollverein luden ein zu einem Austausch über künstlerische Residenzformate. Gemeinsam mit der Medienkunstfellow und Leiterin des Ankara Queer Art Programmes Aylime Aslı Demir (Ankara, TR), Thomas Lehmen vom Kunsthaus Mitte (Oberhausen, DE) und Hanitra Wagner (Akademie der Künste der Welt Köln, Residency-Programme) sprachen sie über Möglichkeiten und Grenzen (internationaler) Residenzprogramme, ihre Besonderheiten und Entstehungsgeschichten.

Interessierte Menschen wurden in die WerkStadt eingeladen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung fand auf Englisch statt.

Die Publikation VORSTELLUNG DER GEFÖRDERTEN PROJEKTE 2021-2023 zu den Medienkunstfonds & Medienkunstfellows kann hier heruntergeladen werden.

Credits: Fotos © Institut für Kunst und Kunstwissenschaften der Universität Duisburg-Essen